安西寺に創建期より本尊として伝わる行基作・延命地蔵菩薩。元禄十四年(1701)、第十七世覚阿玄達和尚が江戸幕府への報告としてまとめた『駿河御末寺由緒書』に以下の記述が残っています。

奈良時代、病に臥された聖武天皇の平癒祈願のため、行基上人が駿河国足久保の楠で七観音を彫り、その後、天皇がお元気になられたことから、七観音のお礼に行基上人に地蔵菩薩を作らせた、とあります。

行基上人が勅命を受けて彫刻したこの菩薩様は、当山の本尊として篤い信仰を集め、徳川家康公が駿府城を築いた折には駿府城二の丸に祀られた軍神・愛宕権現の本地仏(本来の姿)として珍重されました。

当山は江戸幕府より扶持米を頂く御朱印寺でした。いわゆる檀家は持たず、一般からのお布施はいただかない、いわば公益法人のような立場で布教活動を行なっており、本尊延命地蔵の使命とは駿府城をお守りすることでした。

明治になり、福田寺と合併して丸山の地に移転してからは、庶民に開かれた民間寺院として再出発をはかりました。地蔵菩薩の役割もおのずと変わってまいります。新たに建立された安西寺は本尊を阿弥陀三尊とし、延命地蔵菩薩は境内の地蔵堂に祀られ、日限地蔵として信仰を集めるようになりました。

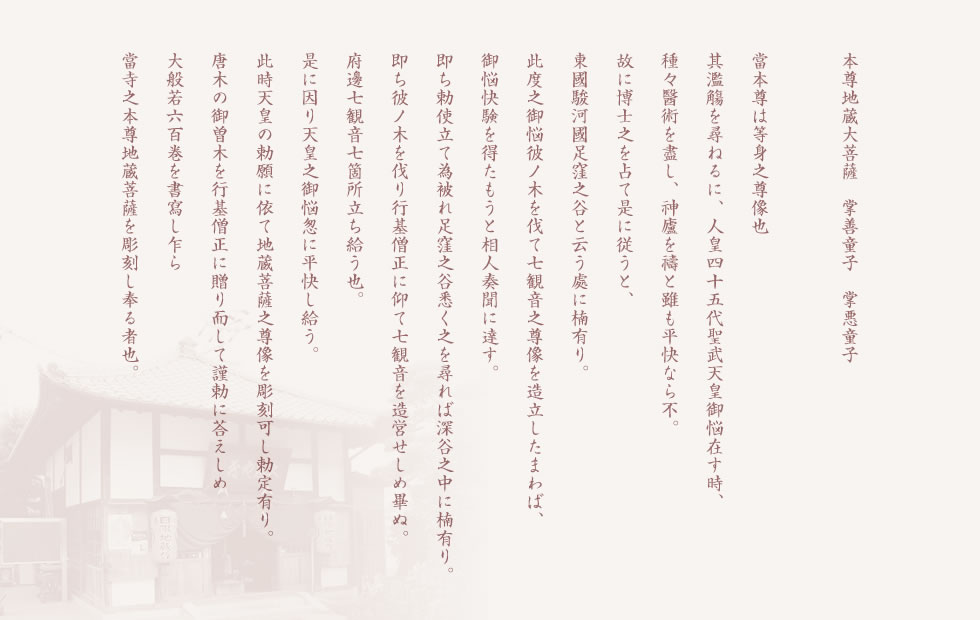

“日限(ひぎり)”とは、日を限って祈願する参詣のスタイルのことです。仏教にはそれぞれの仏様と縁を結ぶ日「三十日秘仏」があり、縁日に祈願すると格別のご利益があるといわれています。

地蔵菩薩は毎月24日が縁日。1月24日を「初地蔵」、7月24日を「地蔵大祭」として盛大にお祭りします。

地蔵菩薩とは釈迦仏が入滅した後、弥勒菩薩が現れるまでの“無仏”の期間、釈迦に代わって六道の一切衆生の苦を除き、福徳を与える菩薩。地獄の衆生を救済し、子どもの成長を守り、その死後、賽の河原で苦難を救うと伝えられ、子どもの守護仏=子安地蔵として信仰されています。

そもそも地蔵菩薩には「地蔵の十福」があり、女人泰産・身根具足・衆病疾除・寿命長遠・聡明知慧・財宝盈益・衆人愛敬・穀物成熟・神明加護・証大菩提の10の福徳が得られるといわれます。

江戸幕府の庇護のもとにあった時代とは異なり、廃仏毀釈等の受難期にあったこの頃、作者・行基菩薩が込めた地蔵菩薩本来の「下化衆生」の霊力を開花されたのではないか、といえましょう。

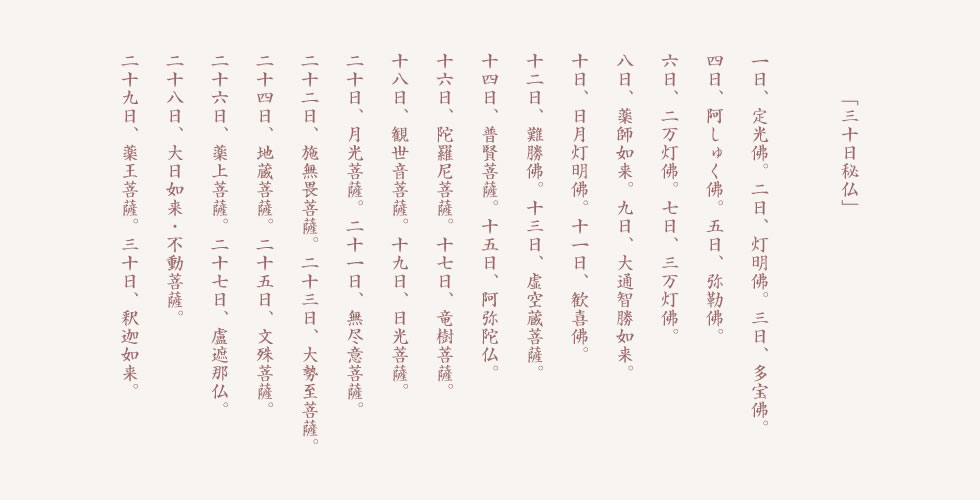

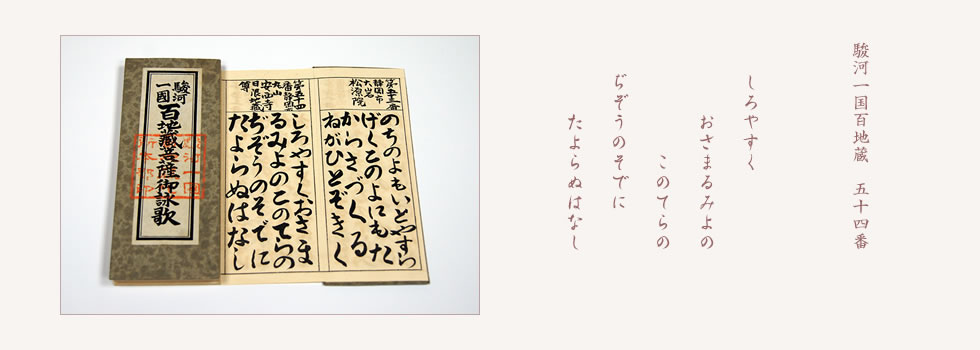

当山の本尊ならびに地蔵尊は、駿河の巡礼者が遺した御詠歌に謳われています。

人々の地蔵尊信仰の篤さに鑑み、西国巡礼を参考に、静岡の由緒ある地蔵尊を自ら巡拝し、御詠歌をそえて編集されました。当山安置の千手千眼観世音菩薩は静岡新西国三十三番観音霊場の二十番に、地蔵菩薩は駿河一国百地蔵の五十四番札所に設定されています。

駿河一国百地蔵の歌は、駿府城二の丸の守護神として信仰されていた時代の地蔵尊を懐かしく思い起こしてくれるようです。